Spiel mit dem Feuer am Fuß des Vulkans

Seite V2/10 / Süddeutsche Zeitung Nr. 78, REISE UND ERHOLUNG, Dienstag, 6. April 1999

Der Touristenmagnet Stromboli bewahrt die nordöstliche Insel des äolischen Archipels vor dem endgültigen Abwandern ihrer Bewohner

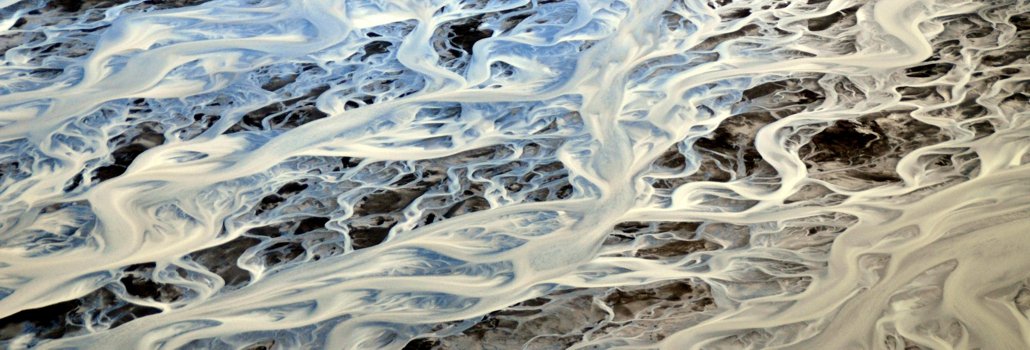

Fünf Uhr morgens auf der Fähre. Rund 120 Seemeilen südwestlich von Neapel ragt ein schwarzer Kegel aus dem nächtlichen Meer. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, verrät ihn doch ein flackerndes Leuchten auf seinem Gipfel. Ein ewiges Licht, ein roter Stern am Firmament: Der Willkommensgruß eines scheinbar zahmen Giganten. Stromboli ist ein ständig aktiver Vulkan und zugleich die nordöstlichste Insel des äolischen Archipels.

Seit über 2000 Jahren spuckt er regelmäßig wohldosierte Lavafontainen in den Himmel. Nur alle paar Jahre kommt es zu größeren Eruptionen. Dann strömen gewaltige Massen der dickflüssigen Glut aus dem Vulkan. Manchmal vergehen auch Jahrzehnte zwischen einem Ausbruch und dem nächsten. So wie jetzt. Die gegenwärtige Ruhe trügt. Unter dem struppig bewachsenen Vulkanmassiv verbirgt sich eine potentiell todbringende Urgewalt.

„Katastrophen kommen meist aus heiterem Himmel“, sagt der einheimische Fischer Gaetano Cusolito, dessen Familie seit Generationen auf dem Rücken des donnernden Berges lebt. Gaetano glaubt, die Launen und geheimen Zeichen des Vulkans genau zu kennen. Mehrmals in der Stunde erinnert er mit dumpfen Explosionen – zuweilen begleitet von einem feinen Beben oder einer ausgestoßenen Schwefelwolke – an seine gewaltige Macht. Das alles kümmert die Insulaner wenig. Nervös macht sie nur sein Schweigen. Dann, so sagen sie, ballt der Berg seine Kraft.

Stille geht auch dem Morgen des 11. Septembers 1930, dem schwärzesten Tag in der Geschichte Strombolis, voraus. Kurz hintereinander zerreißen mehrere heftige Explosionen die Luft. Für den Bruchteil einer Sekunde hebt sich die gesamte Insel etwa einen Meter empor, es folgt eine riesige Flutwelle. Gesteinsblöcke schießen aus dem Krater, bis zu 30 Tonnen sind sie schwer. Eine schwarze Aschewolke legt sich über die Insel, verschluckt die Sonne.

Allein mit Gott am Ende der Welt

Die rasende Glutwalze, mehr als 700 Grad heiß, vernichtet hinab auf ihrem Weg ins Meer alles Leben auf der Insel. Mächtige Lavazungen stecken Gras, Büsche und Weinpflanzungen in Brand. Menschen werden durch niederprasselnde Gesteinsbrocken verwundet oder erschlagen, verbrennen oder ersticken in den giftigen Gasen. Ausradiert bis auf die Grundmauern werden viele Häuser. Noch 20 Meter vom Ufer entfernt kocht das Wasser.

„Es war ein zutiefst traumatisches Erlebnis. Panisch flüchteten die Menschen von der Insel. Ließen ihr Hab und Gut zurück und zogen aufs Festland. Viele schwappten mit der großen Emigrationswelle nach Übersee“, erzählt der weißhaarige Pater Diego Lamaro. Er selbst betrachtet sich als „Heimkehrer“. Aufgewachsen in Australien als Kind spanischstämmiger Emigranten, hat er erst vor wenigen Jahren in Ginostra zu seinen europäischen Wurzeln zurückgefunden.

Der winzige Ort auf der abgeschiedenen Rückseite des Stromboli ist nur mit dem Motorboot zu erreichen. Die Straßen sind verlassen, das Postamt und die Restaurants geschlossen. „Wir machen Ferien“ steht in ausgebleichten Lettern auf dem Anschlag des einzigen größeren Ladens. Offen, wenn auch nur einen Spalt breit, ist allein die Kirche San Vincenzo Ferreri. Feuchtigkeit nagt an allen Ecken und Enden des Gebäudes: Die Gipskassetten der Decke sind schon zur Hälfte herabgestürzt. Deshalb hat Pater Lamaro den Altar in der hintersten Ecke aufgeschlagen. In sich gekehrt liest er die Messe – allein mit Gott, am Ende der Welt.

Anfang des Jahrhunderts lebten immerhin gut 2000 Menschen auf Stromboli. Bis in die 70er Jahre hinein aber wanderte die Bevölkerung in Scharen ab. Dann setzte – Ironie des Schicksals -die Faszination des grausam Schönen dem Exodus ein Ende. Der Tourismus eroberte die handzahm gewordene Urgewalt mit der schrecklichen Legende, und ein neues Kapitel Inselgeschichte begann. Auch wenn Stromboli nie im Zielkreuz des Massentourismus lag: Die Fremden brachten Geld – und Geld verändert bekanntlich alles.

Während sich manch reicher Gast einen Feriensitz auf heißem Vulkansand gönnt, stehlen sich die Photoladen- und Hotelbesitzer der Insel-Hautevolée in den öden Wintermonaten nach Australien davon – und damit auch aus ihrer sozialen Verantwortung gegenüber der Mehrheit ihrer wenigen hundert Mitbewohner auf Stromboli. „Außerhalb der Saison stehen ganze Teile des Ortes leer, wie Geisterstädte“, erzählt Carolina Cusolito, die Frau des Fischers. Eigentlich genießt die gebürtige Hamburgerin die ruhigen Monate auf der Insel. Die brachliegende Infrastruktur aber macht sie nachdenklich. „Viele fühlen sich nicht mehr hier zugehörig. Sie nehmen ihren Gewinn mit ins Ausland. Nichts davon fließt in die Gemeinschaft.“

Insbesondere die schlechte Schulbildung der Insulaner läßt für die Zukunft nicht viel Gutes hoffen. Der Jugend fehlt die Perspektive. „Die Mädchen geben sich nur wenig Mühe, einen richtigen Beruf zu erlernen“, klagt Carolina. „Sie arbeiten ein bißchen im Café, das war’s dann. Viele Männer vertreiben sich die Zeit damit, sich eine Touristin zu angeln.“

Ganz offensichtlich ist es unter diesen Voraussetzungen schwierig, ein funktionierendes Gemeinwesen aufzubauen. „Die Dörfer zerfallen – von innen. Das macht mich traurig und manchmal auch sehr wütend“, sagt Carolina. Trotzdem kann sie sich nicht vorstellen, mit ihrem Mann und ihren Kindern aus Stromboli fortzuziehen. „Ich liebe diesen Ort“, sagt sie. „Er ist etwas Besonderes. Er läßt einen nicht mehr los“.

Süchtig nach der Urgewalt

Auch zwei angehende Geologen aus München sind seit langem dem magischen Feuerberg verfallen. Fuoco ist bereits achtmal, Gino sogar zehnmal den unwegsamen Pfad zum 918 Meter hohen Gipfel hochgepilgert. Wahrlich kein Spaziergang. Ein Jahr ohne Aufstieg ist für die Erderkundler ein schlechtes Jahr. Oft reisen sie gemeinsam, machen einen kleinen Abstecher zum Ätna oder zum Vesuv. Der Höhepunkt der Reise aber ist stets der Stromboli.

Die beiden sind wahrlich nicht die einzigen Fremden, die mit dem gefährlichen berg eine lange Liebe verbindet. In den stillen Tagen der Nebensaison trifft sich hier eine kleine Gemeinde Vulkansüchtiger aus aller Welt. Es bedarf keiner besonderen Anstrengung, ihre Faszination zu verstehen. Wo immer man auf der Insel geht oder steht, – in den schmalen Gassen zwischen den weiß getünchten Häusern und blühenden Gärten, am schwarzen Strand zwischen Fischerbooten oder auf dem Kirchplatz – zieht es fast magisch den Blick empor. Der feurige Berg ruft.

Runde, weiße Wölkchen pafft der Kegelschlot in den azurblauen Himmel, immer wieder, irgendwann schweben zwei formvollendete Kringel über ihm. Eine graue Aschesäule steigt aus dem großen Krater auf, erblüht pilzförmig, verblaßt, rieselt nieder. Beißender Schwefelgeruch verätzt die Atemluft. Endlos reicht der Blick über das Meer. Der Horizont brennt. Die Sonne taucht ins Meer und reißt alle Farben mit sich hinab. Nebelschwaden dringen aus den Kraterspalten. Dann ist es Nacht und mit jeder Explosion erhellt eine glutrote Lavafontäne die Dunkelheit.

ULRIKE BALS

(Alle Urheberrechte zur weiteren Veröffentlichung liegen bei der Autorin)

Ulrike Bals

Autorin, Freie Journalistin

www.con-text.de

Wir (Florian und Ulli) haben die Journalistin Ulrike Bals im Oktober 1998 auf Stromboli kennen gelernt und mit ihr einige schöne Wanderungen – u.a. zum Gipfel des Vulkans – unternommen.